Despojada del muro que establecía a sus espaldas un marco que la aislaba del ruido visual propio del ajetreado centro histórico, la estatua a Melchor Ocampo se pierde significativamente en la nueva plaza.

Despojada del muro que establecía a sus espaldas un marco que la aislaba del ruido visual propio del ajetreado centro histórico, la estatua a Melchor Ocampo se pierde significativamente en la nueva plaza. Vista general de la plaza Ocampo desde la avenida Madero y de la reproducción en miniatura del Monumento a la Independencia que abre una exposición itinerante.

Vista general de la plaza Ocampo desde la avenida Madero y de la reproducción en miniatura del Monumento a la Independencia que abre una exposición itinerante.Con mente de lagartija

Las nuevas bancas de la plaza Ocampo son módulos cúbicos portátiles. Otra novedad son las dos fuentes Bicentenario, cada una con cien chorros de agua, que desde el primer dia han causado furor entre niños y adolescentes. Darse un remojón es la actividad de moda entre los visitantes a la plaza.

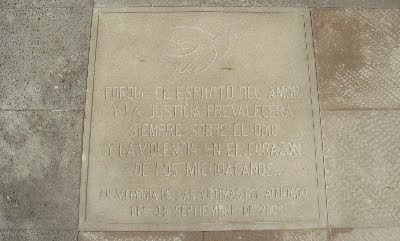

Las nuevas bancas de la plaza Ocampo son módulos cúbicos portátiles. Otra novedad son las dos fuentes Bicentenario, cada una con cien chorros de agua, que desde el primer dia han causado furor entre niños y adolescentes. Darse un remojón es la actividad de moda entre los visitantes a la plaza. "Porque el espíritu del amor y la justicia prevalecerá siempre sobre el odio y la violencia en el corazón de los michoacanos", reza la placa conmemorativa a las víctimas del atentado del 15 de septiembre de 2008, colocada en el lugar de la plaza donde detonó la primera granada hace casi dos años.

"Porque el espíritu del amor y la justicia prevalecerá siempre sobre el odio y la violencia en el corazón de los michoacanos", reza la placa conmemorativa a las víctimas del atentado del 15 de septiembre de 2008, colocada en el lugar de la plaza donde detonó la primera granada hace casi dos años.Allá en la fuente…

Como también ocurría con la antigua plaza Ocampo, el sol no impide que la gente se acomode en las nuevas bancas móviles. Un conjunto de ellas ha sido colocado al costado de la torre oriente de Catedral, cuya sombra, pasado el mediodía, comienza a alargrse y a cubrirlas en beneficio de los paseantes.

Como también ocurría con la antigua plaza Ocampo, el sol no impide que la gente se acomode en las nuevas bancas móviles. Un conjunto de ellas ha sido colocado al costado de la torre oriente de Catedral, cuya sombra, pasado el mediodía, comienza a alargrse y a cubrirlas en beneficio de los paseantes.Por otro lado ¿no era absolutamente evidente que eso iba a suceder? Quiero decir: si a los diseñadores de la fuente les molesta que la gente se ponga a jugar con los surtidores de agua, debieron instalar un perímetro.

Por lo pronto, la fuente Bicentenario es uno de los espacios legítimamente más vivos de la plaza Ocampo. La gente es feliz.

Las fuentes Bicentenario se han convertido en un solaz para niños y adolescentes que, deshinibidos, mitigan eficazmentes los calores de esta primavera en el primer cuadro citadino.

Las fuentes Bicentenario se han convertido en un solaz para niños y adolescentes que, deshinibidos, mitigan eficazmentes los calores de esta primavera en el primer cuadro citadino.Melchorcito arrinconado

El águila devorando a la serpiente, símbolo del México republicano actual, que se exhibe en la plaza Ocampo en la muestra itinerante Bicentenario. Vale recordar que en la tradición precolombina el águila no estaba devorando a ningún reptil, sino que llevaba en el pico el glifo del Atl Tlachinolli (Aguaquemada), que tiene el aspecto de una cinta bicolor. Fueron los dominicos los que se sacaron de la manga el asunto de la víbora.

El águila devorando a la serpiente, símbolo del México republicano actual, que se exhibe en la plaza Ocampo en la muestra itinerante Bicentenario. Vale recordar que en la tradición precolombina el águila no estaba devorando a ningún reptil, sino que llevaba en el pico el glifo del Atl Tlachinolli (Aguaquemada), que tiene el aspecto de una cinta bicolor. Fueron los dominicos los que se sacaron de la manga el asunto de la víbora. Memoria en pie

Desde el frente de la plaza, actualmente ocupado por la réplica de la columna de la Independencia, la silueta de Melchor Ocampo apenas se distingue, más allá del asta bandera.

Desde el frente de la plaza, actualmente ocupado por la réplica de la columna de la Independencia, la silueta de Melchor Ocampo apenas se distingue, más allá del asta bandera.Datos de la plaza

Bicentenario de cartón piedra

Las obras forman parte de la exposición itinerante Bicentenario, promovida por el gobierno federal, y están realizadas con fibra de vidrio.